红色收藏家韩以寿:方寸斗室里的精神家园

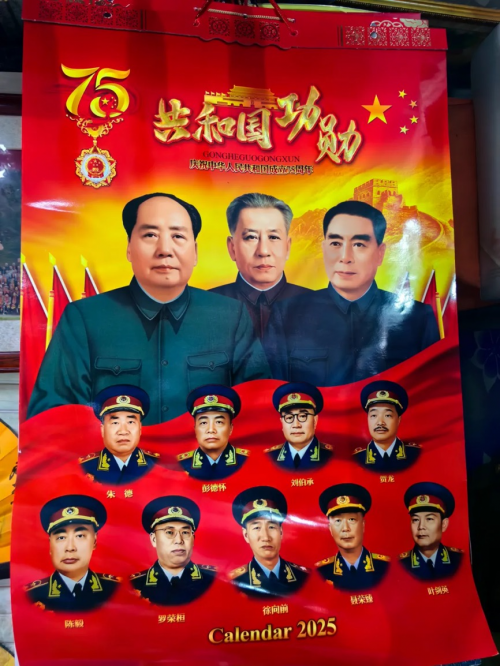

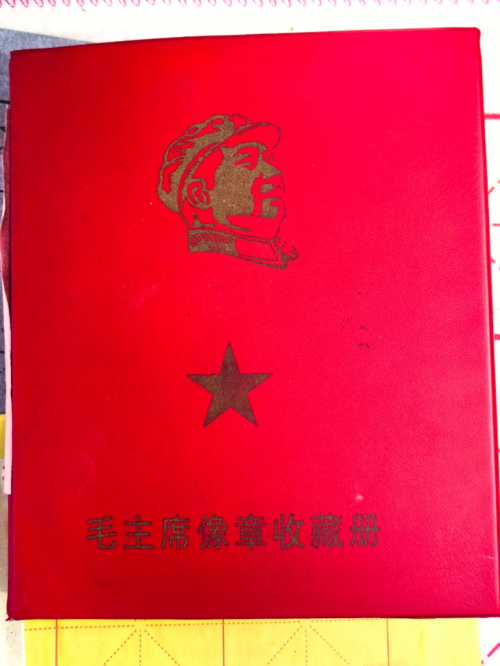

在重庆市开州区一栋普通的居民楼里,推开韩以寿家的门,仿佛穿越时光隧道——满墙的毛主席像章在阳光下熠熠生辉,书柜里整齐陈列着各个时期的《毛泽东选集》,玻璃展柜中保存完好的红色文献和革命文物,将这个不大的居所变成了一个微型的“红色博物馆”。

这位67岁的退休干部,用半个世纪的坚守,在20平方米的居所里构建起一个令人惊叹的精神世界。从1975年高中毕业担任公社农技员开始,到2016年从乡镇人大副主席岗位退休,韩以寿的人生轨迹与改革开放历程紧密交织,而他对红色文化的热爱却始终如一。

“这些不只是收藏品,更是一代人的集体记忆。”韩以寿抚摸着1968年版的《毛主席语录》对我们说。这本纸张泛黄的小册子,是他从学生时代保存至今的珍贵物件,书页边缘的磨损痕迹,记录着那个激情燃烧的岁月。

一、红色基因的萌芽

1956年出生的韩以寿,成长在红旗飘扬的年代。他的父亲是当地的公社干部,母亲是生产队社员,朴素的家庭环境却有着浓厚的红色氛围。“小时候家里墙上贴着《井冈山会师》的画报,父亲经常给我讲红军长征的故事。”回忆童年,韩以寿眼中闪着光。

在开县中和中学就读期间,韩以寿开始系统接触红色文化。“那时候每个同学都有《毛主席语录》,上课前要集体诵读。”他向我们展示了一枚1969年的铝制毛主席像章,“这是我用节省的早饭钱换来的第一枚像章,从此就迷上了收藏。”

1975年高中毕业后,韩以寿先后担任公社农技员、电影放映员。这段经历让他有机会深入农村基层。“放映《地道战》《地雷战》时,老乡们看得热血沸腾,那种集体记忆的震撼让我终生难忘。”他说,正是这些经历,奠定了他后来专注红色收藏的情感基础。

二、体制内的文化坚守

1984年,韩以寿被招聘为不脱产乡干部,从此开始了32年的基层公务员生涯。从副乡长到副镇长,再到人大副主席,职位在变,但对红色文化的热爱始终未变。

“八九十年代,很多人把红色物品当废品处理,我看着心疼。”韩以寿回忆道。当时月工资不足百元的他,却愿意花半个月工资收购一本珍贵的《毛泽东选集》早期版本。“妻子说我‘疯’了,但我觉得值得。”

在他的书房里,我们看到了完整版的《星火燎原》丛书、1951年出版的《中国共产党三十年》等珍贵文献。最引人注目的是一套1967年出版的《毛主席诗词》线装本,品相完好,市面上已十分罕见。“这套书十分珍贵。”韩以寿小心翼翼地翻开发黄的纸页。

三、退休后的文化使命

2016年退休后,韩以寿将全部精力投入红色文化收藏与传播。他的藏品数量已达300多余件,包括:

毛主席像章:487枚,材质从铝制到陶瓷不等;

红色文献:上百册,涵盖1921-1976年各个时期;

历史照片:上千张,包括多位开国元勋的珍贵影像;

革命文物:45件,有抗战时期的军用水壶、土地改革时期的土地证等;

……

“每件藏品都有故事。”韩以寿指着一枚罕见的“毛主席去安源”像章说,“这是1972年发行的。”

除了收藏,韩以寿还致力于红色文化的传播。很多朋友来他家参观、阅读红色书籍。

四、守护精神家园

如今,韩以寿的居所已成为当地小有名气的“红色文化沙龙”,每周都有退休干部、文史爱好者前来参观交流。面对年轻人,他总会说:“了解历史,才能更好地面向未来。”

当我们问及这些藏品的未来时,这位两鬓斑白的老人表示:“正在和区档案馆协商,希望能建立一个永久性展馆。这些不仅是我的个人收藏,更是一个时代的集体记忆。”

夕阳透过窗户,照在墙上的毛主席绣像上。在这个物质丰富的时代,韩以寿用半个世纪的坚守告诉我们:有些精神财富,永远不会过时。他的方寸斗室,不仅是红色记忆的保存地,更是一个共产党人的精神家园。